Rekordregenmengen beim Hochwasserereignis im September 2024

Ein Tiefdruckgebiet brachte im September 2024 riesige Regenmengen nach Mitteleuropa und führte dazu, dass ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt wurde. Der Klimawandel spielte dabei eine bedeutende Rolle. Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen haben angesichts dieses Extremereignisses noch mehr an Bedeutung erlangt. Ebenso das Krisen- und Katastrophenmanagement in Österreich.

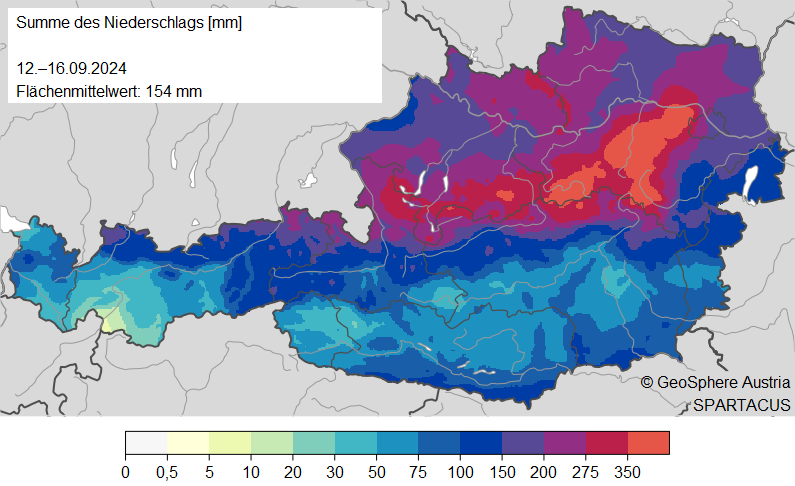

Im September 2024 traf ein Tiefdruckgebiet mit voller Wucht auf große Teile Mitteleuropas und verursachte massive Überflutungen und Hochwasserschäden. Betroffen war eine ungewöhnlich große Region von Deutschland, über Tschechien und Österreich bis nach Rumänien. Die Fläche übertraf jene der historischen Fluten von 1997 bzw. 2002. An vielen Wettermessstationen der GeoSphere Austria wurden neue Rekordwerte gemessen:

- 150 der 280 Wetterstationen zeigten in Summe mehr als 100 mm/m² Niederschlag an

- an rund 60 Wetterstationen kamen mehr als 200 mm zusammen und

- an 12 Wetterstationen fielen Regenmengen zwischen 300 bis knapp über 400 mm

Spitzenreiter waren die Messstationen Lilienfeld/Tarschberg mit 418 mm, St. Pölten mit 409 mm und Langenlebarn mit 397 mm Niederschlag. An diesen Katastrophentagen fiel bis zu fünfmal mehr Niederschlag als in einem durchschnittlichen September.

Bei diesem Tiefdruckgebiet handelte es sich um eine sogenannte Vb-Wetterlage, die mit etwa 5 % vergleichsweise selten vorkommen, jedoch meist große Niederschlagsmengen mit sich bringt. Unter anderem waren Vb-Tiefs auch für die Hochwasser der Jahre 2013 und 2002 verantwortlich. Sie entstehen, wenn kalte Polarluft auf warme südeuropäische Luft trifft. Die kühle Luft nimmt über dem Mittelmeer viel Wasserdampf auf und entlädt sich anschließend über Mitteleuropa. Vb-Tiefs sind für etwa 45 % der großflächigen extremen Niederschlagsereignisse verantwortlich. Physikalische Gegebenheiten, die hier mitwirken sind folgende:

- pro Grad Erwärmung kann die Luft um sieben Prozent mehr Wasserdampf aufnehmen

- je wärmer die Luft, umso mehr Wasserdampf, umso größer die Regenmenge

- durch die Klimaerwärmung werden die Meere wärmer

- je wärmer ein Meer, desto größer ist das Verdunstungspotential

Bereits in den letzten Jahrzehnten ist großflächiger Starkregen in vielen österreichischen Regionen häufiger und intensiver geworden. Die Zahl der Tage mit hohen Regenmengen hat seit den 1960er Jahren im Sommer um 30 % und im Herbst um 40 % zugenommen.

Trotz aller Heftigkeit des Septemberereignisses und weitreichender Folgen, sind wir in Österreich noch einigermaßen glimpflich davongekommen. Fünf Todesfälle mussten leider verzeichnet werden, darunter ein Feuerwehrmann und Personen höheren Alters. In Zentraleuropa kamen mindestens 24 Menschen ums Leben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen und verloren ihr Hab und Gut. Wichtige Infrastrukturen wurden beschädigt, in Österreich neben wichtigen Bahnstrecken auch die Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr. Fast 20 Feuerwehrhäuser sind dem Hochwasser zum Opfer gefallen.

Über 80.000 Personen waren in Niederösterreich im Einsatz, viele davon von den heimischen Feuerwehren, jedoch auch mit Unterstützung der Feuerwehren aus anderen Bundesländern, dem Bundesheer und weiteren spontanen Freiwilligen. Geolog:innen waren im Einsatz, um die Stabilität von Hängen abzuklären. Der News-Ticker des Bundesheeres informierte laufend über die Assistenzeinsätze. Über 1.000 Soldat:innen unterstützten die Freiwilligenorganisationen mit:

- Evakuierungen, Menschenrettungen

- Luftaufklärung, Drohneneinsätzen

- Dammsicherungen

- Transportaufgaben (u.a. Big-Bags durch Black-Hawk Hubschrauber bei Dammbruchstellen)

- Freiräumung von Rückhaltebecken, Verklausungen

- Stromaggregaten

- Trinkwasseranalysen, Trinkwasser-Tankwagen

- Faltstraßen, Krainerwänden, Hangsicherungsmaßnahmen

- Pump- und Aufräumarbeiten

Die Frage, die sich aus Sicht der Klimawandelanpassung stellt, ist, welchen Anteil der Klimawandel an diesem Extremreignis hatte. Diese Frage ist Kernthema der Attributionsforschung und recht bald nach den verheerenden Tagen veröffentlichte die World Weather Attribution Gruppe eine Studie zum aktuellen Ereignis, die noch begutachtet wird. Vorläufige Ergebnisse sind, dass Extremregenfälle heute doppelt so häufig vorkommen als vor der Industrialisierung, und Niederschläge um mindestens 7 % intensiver ausfallen. Für eine 2 °Celsius wärmere Welt projizieren die Klimamodelle noch schwerere Regenfälle: Die Intensität könnte um weitere 5 % zunehmen und die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse um 50 % ansteigen. Ein warnender Hinweis, noch mehr in Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsmaßnahmen zu investieren.

Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen bis Monate andauern. Selbst zwei Wochen nach dem Hochwasserereignis befand sich das Land Niederösterreich noch im Krisenmodus. Ein großes Problem stellt weiterhin der hohe Grundwasserspiegel vor allem im Tullnerfeld dar. Mit Hilfe von Pumpen wird dort versucht, das Wasser in die Donau abzupumpen. Zwar sind die Schadenssummen noch nicht genau abschätzbar, das Wifo geht aber davon aus, dass das Hochwasser die teuerste Naturkatastrophe bisher in Österreich war. Diese Schäden seien auch unter Klimafolgekosten zu verbuchen.

Als Soforthilfe hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket präsentiert und die Mittel des Katastrophenfonds auf 1 Milliarde Euro aufgestockt. Für Menschen, die übergangsweise nicht in ihren Wohnungen oder Häusern leben können, wurde ein Wohnschirm geöffnet. Die Kosten für die Schadensbeseitigung, die Betroffene selber tragen müssen, stellen eine enorme Belastung dar, auch wenn sie steuerlich absetzbar sind. Betroffene Betriebe erhalten die Möglichkeit zur Steuerstundung.

Bereits im Sommer haben Meteorolog:innen auf die Möglichkeit des Eintretens eines solch großen Ereignisses nach dem Rekordsommer 2024 hingewiesen und vor großen Regenmengen im Herbst gewarnt. Fakt ist, dass die Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 2024 viel besser funktioniert haben als noch 2002. Dennoch bedarf es weiterer entscheidender Maßnahmen, allen voran die weitere Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Umsetzung weiterer Klimawandelanpassungsmaßnahmen. Der Schutz bzw. die Erhaltung unversiegelter Böden spielt dabei beispielsweise eine entscheidende Rolle, ebenso wie Renaturierungen und die Rückgewinnung natürlicher Überflutungsflächen. Jedenfalls ist eine weitere Destabilisierung des globalen Klimas zu verhindern und Anpassungsfähigkeit dürfen nicht überschritten werden. (MO und AW, Sept. 2024)

GeoSphere Austria - Zahlreiche neue Höchstwerte bei Regenmengen

GeoSphere Austria - Deutlich mehr Regen als bei früheren Extremereignissen

ORF Science - Extremregenfälle doppelt so wahrscheinlich

Feuerwehren.at - Bezirke Tulln, St. Pölten Land und die Landeshauptstadt bleiben Katastrophengebiet

Bundesheer im Hochwassereinsatz

BMK Infothek - Wie das Hochwasser in Österreich mit dem Klimawandel zusammenhängt